【無解答は損!】三角形の合同証明のコツを解説

三角形の合同証明というだけで嫌になってしまうそこのあなた!

テストや模試で合同証明の問題を見かけてもスルーしてしまっていませんか?

証明問題は配点が高いので、テストや模試で出題されたときに解答欄に何も書かないあなたは損をしています!

証明問題は高校受験によく出題されます。また、高校生になっても数学で様々な証明問題を習うので、中学生のうちに必ず証明問題はできるようになった方がいいです。

この記事では、三角形の合同証明のコツを解説します。

合同の証明ができない人は、まず三角形の合同条件を暗記しているかを確認してみてください。

暗記ができていない人は、それは証明問題を解く以前の問題ですよ!

三角形の合同条件が覚えられない人は、まずはこの記事を読んでから戻ってきてください。

合同の証明問題を解くコツ

合同の証明問題を解くコツを3つ紹介します。

合同条件をビジュアルで覚える

三角形の合同条件を覚えているのに合同の証明問題が解けない人は、合同条件の覚え方を変えてみましょう。

おすすめなのは、合同条件をビジュアルで覚えることです。

多くの人は、三角形の合同条件を文章で覚えていると思います。

合同条件を文章で覚えてるって、どういうこと?

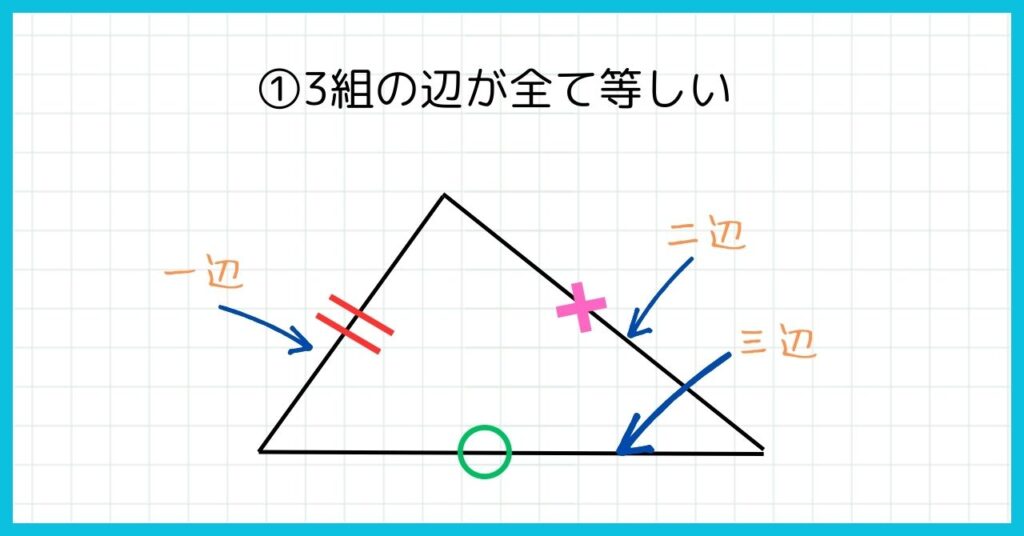

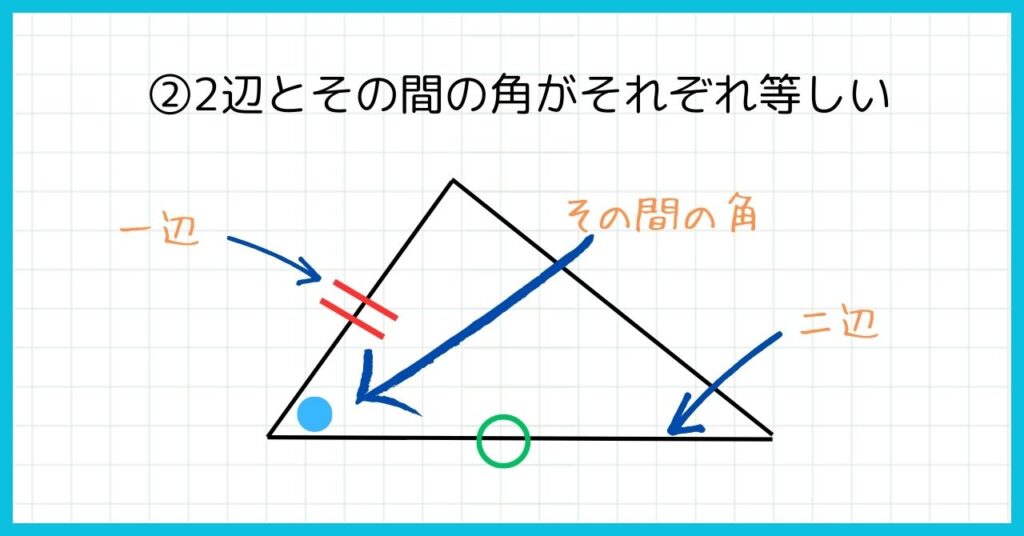

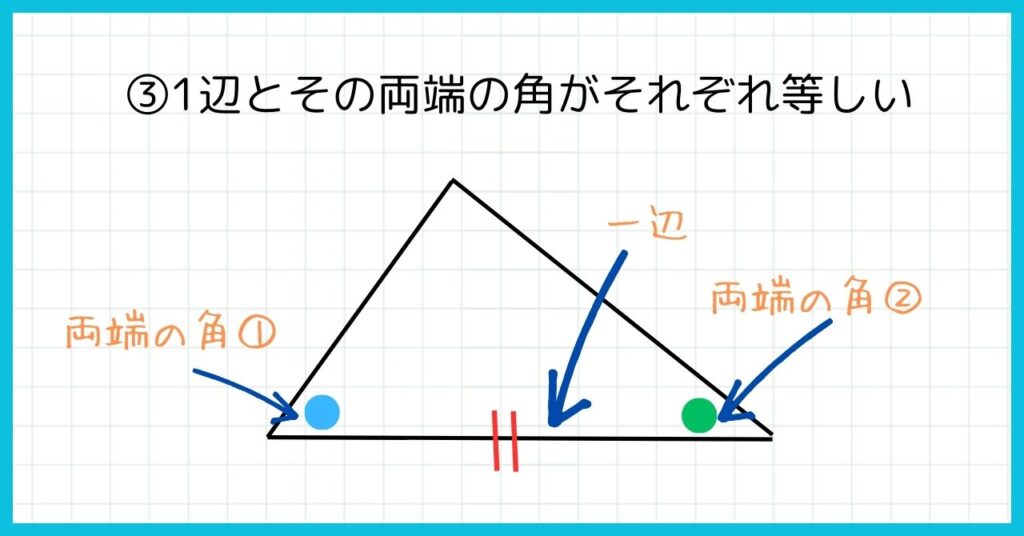

では、三角形の合同条件を思い浮かべてください。

3つの文章が頭に浮かんでいるのではないでしょうか。

対して、証明問題は図形を見ながら考えますよね。

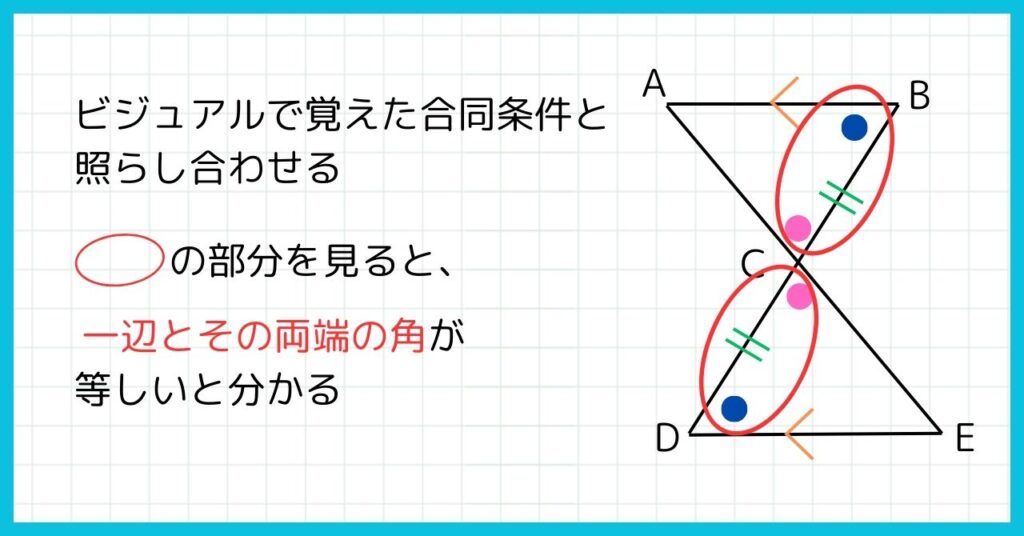

したがって、合同条件の文章と、図形をリンクさせて覚えると証明問題で活用しやすくなります。

以下の画像の様に、合同条件と図形をリンクさせましょう。

このように、それぞれの合同条件が言っている状況を、図で描けるようになりましょう。

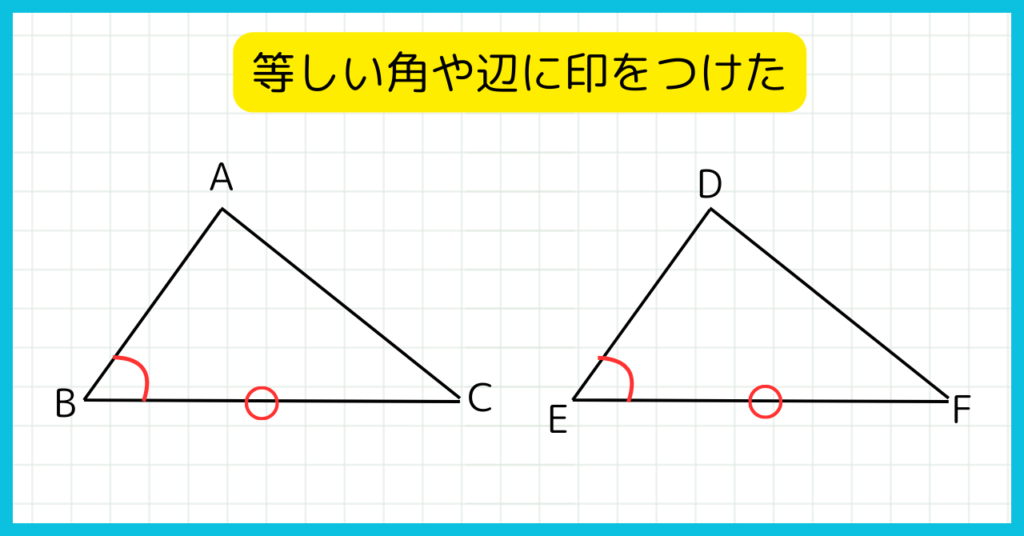

根拠を図に書き込む

2つの三角形が合同であることを言うためには、3つの合同条件のうちどれかに当てはまるような根拠を見つけなければいけません。

根拠は『辺の長さが等しい』とか、『角の大きさが等しい』とかだね

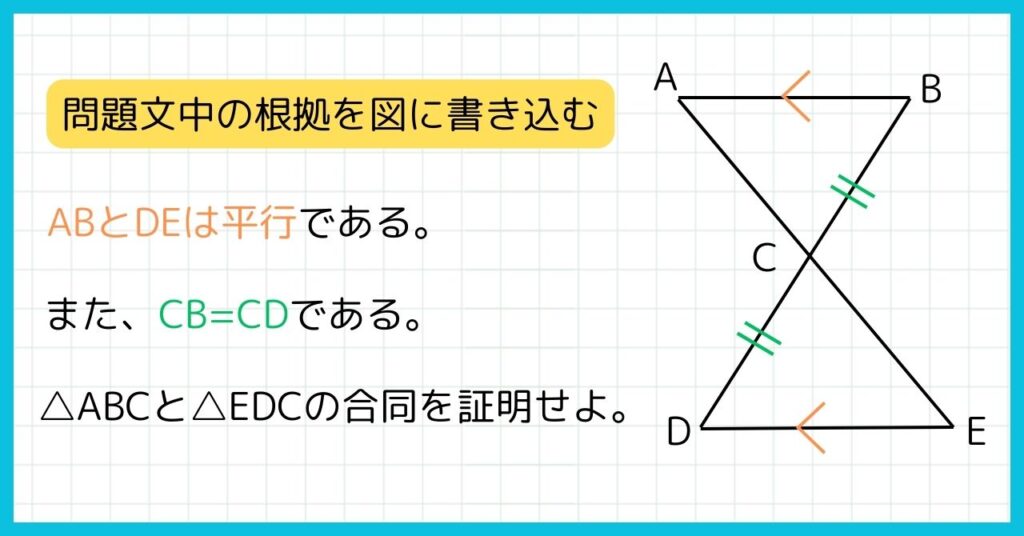

その根拠を見つけるためには、①問題文と②図形の中を探します。

合同条件の根拠がある所

- 問題文の中

- 図形の中

問題文中にある根拠と、図形の中で見つけた根拠は全て、図の中に書きましょう。

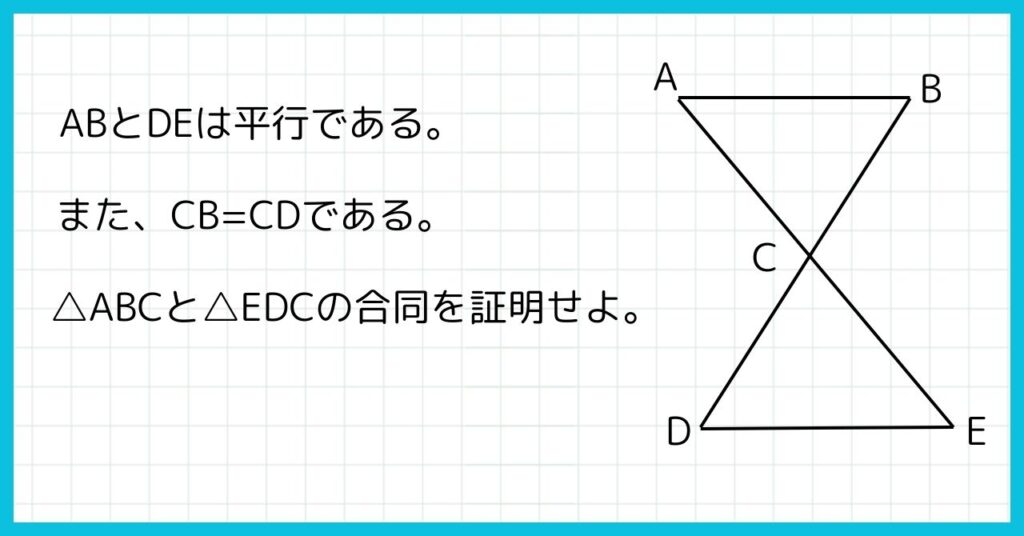

例は下の図を見てください。

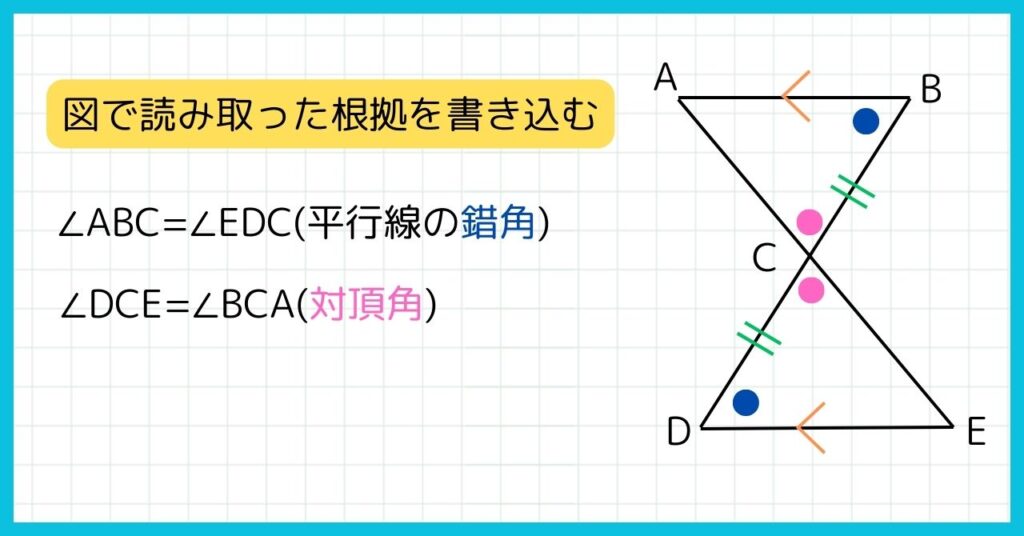

ここで、合同条件のビジュアルが効いてきます。

証明の根拠を図に書き入れると、なんの合同条件を用いて証明すれば良いかがわかりやすくなるのです!

根拠が見つからなければ逆算する

問題文を読んでも、図を見ても、合同条件に当てはまるような根拠を見つけられないときがありますよね。

それも、あと1個見つかればいいのに! というとき。

そんなときは、証明に使う合同条件を先に決めてしまいましょう。

その条件を使えるような根拠を探すのです。

例えば以下のように、合同条件に使えそうな根拠が見つかっていたとします。

あと他に、どこが等しいことがわかれば合同を証明できるでしょうか?

2通りあります。

∠C=∠F

または、

AB=DE

です。

合同条件の根拠があと1つ足りないというときは、どの角の大きさや辺の長さが等しければよいかを考え、ここ! と決めた場所が等しくならないかを考えます。

ここの角が等しければいいな、と考えたときに、同位角や錯覚に気づくことがありますよ。

まとめ

合同の証明問題を解くコツは以下です。

合同の証明問題を解くコツ

- 合同条件をビジュアルで覚える

- 根拠を図に書き込む

- 根拠が見つからなければ逆算する

証明問題というと、どうしても難しいイメージがついているので敬遠してしまう中学生が少なくありません。

しかし、この記事にあるようなコツをマスターすれば必ず解けるようになります。

高校入試でもよく出題されるので、ぜひ証明問題を解けるようになってください。

コメントを残す