【高校受験】模試の復習のやり方を解説!志望校に合格するための復習をしよう

模試の結果をもらった高校受験生のあなた! 志望校合格に近づくことはできていますか?

今回の模試はあんまり良い結果じゃなかったな

模試の結果が良かった人も悪かった人も、模試を終えた後は必ず模試の復習をしましょう!

模試の復習は志望校に合格するために行います。

この記事では、志望校に合格するためにどのように模試の復習をしたら良いかを解説します。

こんな人におすすめ

- 模試の復習のやり方を知りたい人

- 結果の利用のしかたを知りたい人

- 絶対に志望校に合格したい人

普段の授業の復習と模試の復習は違います。

模試の復習は、志望校に合格するために行うのです。

志望校に合格するためにはどのように模試の復習を行うべきかを解説します。

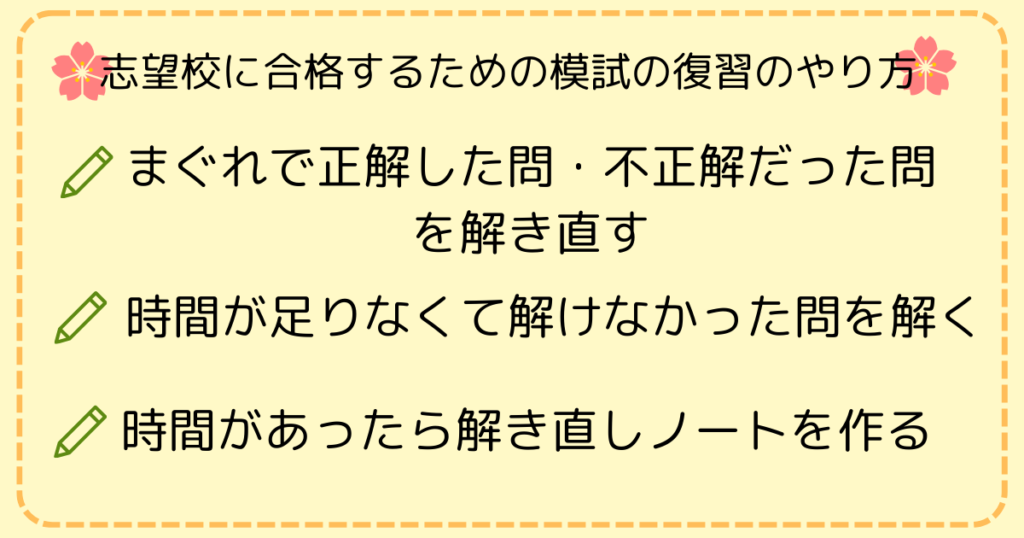

まぐれで正解した問・不正解だった問を解き直す

不正解だった問は言われなくても解き直すでしょう。

ポイントは、まぐれで正解した問も不正解だった問と同じように、解説をよく読んで理解することです。

まぐれで正解したということは、本番で同じ問題が出ても正解できる保証がありません。

模試ではまぐれで正解できた問いを、入試本番では確実に得点するために必ず復習をしましょう。

まぐれで正解できた問い、不正解だった問いの解説をよく読んだら、何も見ずに解けるようになるまで解き直しましょう。このようにして、一つ一つ苦手を潰していくのです。

時間が足りなくて解けなかった問を解く

時間が足りなくて手が出なかった問は、まずは何も見ずに改めて解いてみましょう。

もしそれで解けるなら、失点の原因は実力不足というより時間不足! 今後はスピードを意識して問題を解いていきましょう。

やっぱり解けなかったなら、まずは合格をするためにその問を正解する必要があるかどうかを確認しましょう。

数学でいうと、60点を取りたいのであれば、受験生の10%ぐらいしか解けないような難問は必要ありません。

でも、受験生の半分以上が解ける問なら、今後は解けるようにならないとライバルと差がついてしまいます。

時間があったらやってみよう~模試の解き直しノート

模試で解けなかった問題は君の『苦手』であることが多いので、1回解いただけではすぐに忘れてしまうかもしれません。

もし時間があるなら、模試で間違えた問題をまとめた『模試解き直しノート』を作りましょう。

問題文をノートに書くのが面倒なら、問題用紙から切り取ってノートに貼ってもいいでしょう。

自分がなぜ間違えたのか? どうしたら次は解けるのかを分析してノートに書き込めば、あなたの苦手を集めた、あなただけの問題集ができあがります!

苦手克服はもちろん、受験直前に見直すのにも役立ちますよ!

模試の結果を利用して合格するための戦略を考えよう

模試を復習する目的は、志望校に合格するために苦手を潰すことでした。

これまでは模試の問題の活用法を解説してきました。

ここからは模試の結果表を見て、『合格するためには各科目で何点取るか?』という作戦の立て方を解説します。

模試の結果表を見れば、あと何点取れれば合格ラインなのか、その点数を取るためにはどの科目の点数を上げると良いのかを知ることができます。

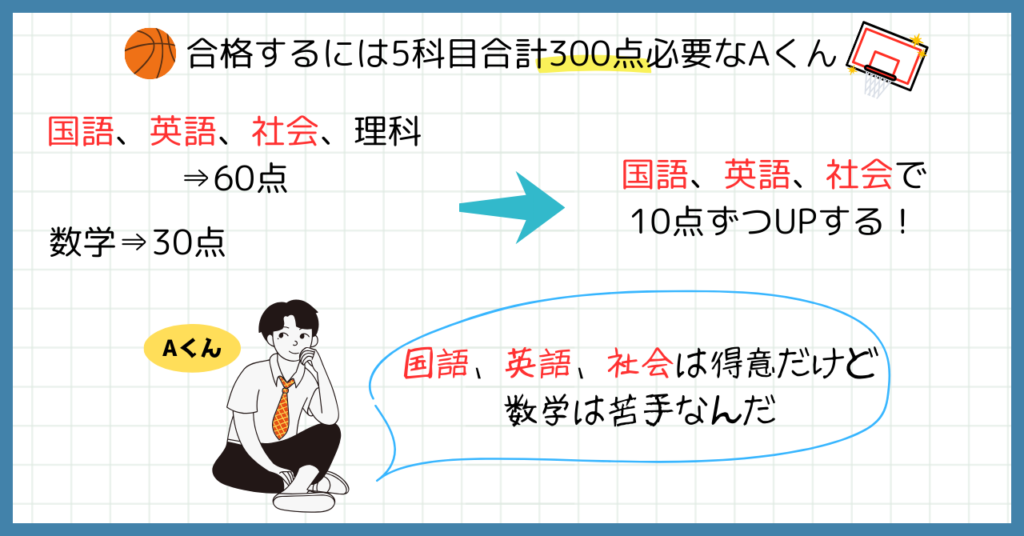

Aくんを例として見てみましょう。

僕は5科目合計で300点必要だよ

つまり1科目あたり60点取らなくてはならないことになりますね。

そこで、Aくんの模試の点数を見てみると、

国語、英語、社会、理科が60点、数学だけ30点。

国語と英語と社会は得意!

でも数学は苦手だから、これが精一杯なんだ。

単純に考えたら数学をあと30点取れば良いことになりますが、頑張って勉強してもこれ以上点数が取れないかもしれません。

そうだとしたら、得意な国語と英語と社会で10点ずつ上げれば良い。

このように模試の結果を見れば、入試本番までの勉強をどうしたら良いか、おのずと答えが出るはずです。

Aくんのように模試の結果表を利用すると、合格するまでに『どの科目を、あとどれくらい得点できるようにするべきか』が浮き彫りになるのです。

まとめ~合格するために模試を活用しよう

模試の復習は志望校に合格するためにやります。

模試で発覚した苦手を潰し、さらに結果表を分析して志望校合格への戦略を立てましょう。

模試の復習を面倒に感じるあなたも、志望校に合格するために必ず模試の復習を行いましょう。

あなたの地道な努力が実りますように。

コメントを残す